一般家庭の電気使用量は平均いくら?意外と知らない1kWhあたりの電気代

電気代の高騰により、自宅の電気使用量が多いのではないかと考える方もいるでしょう。その場合、一般家庭の平均的な電気使用量や電気代がわかれば、節電すべきかどうかを判断できるようになります。

この記事では、一般家庭の電気使用量や電気代について、データをもとに解説します。家庭で電気代を抑えるための節電方法も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

電気使用量 平均を世帯人数別に解説!

一般家庭の電気使用量の平均値がわかれば、自宅の電気使用量が多いのか、節電すべきかどうかを判断できます。まずは、世帯別の1か月あたりの平均電気使用量と平均電気代を確認しましょう。

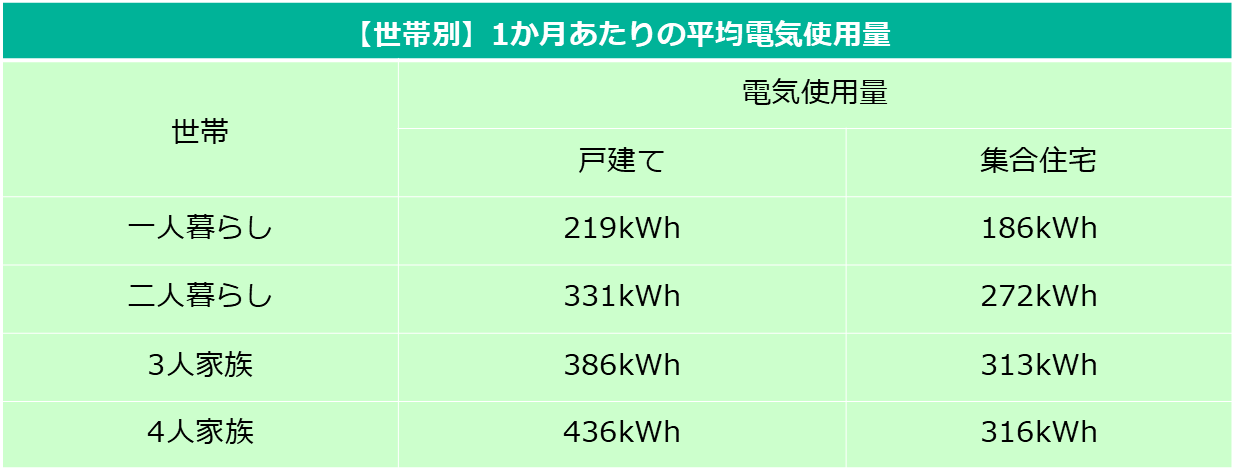

<電気使用量平均>

株式会社地域計画建築研究所(アルパック)が行った調査によると、世帯人数別の1か月あたりの平均電気使用量は以下のとおりです。

参考:株式会社地域計画建築研究所(アルパック)「平成26年度 東京都家庭のエネルギー消費動向実態調査報告書」P12,13

一般家庭では世帯人数が多いほど、電気使用量が増加しているのがわかります。ただし、最も増加量が多いのは一人暮らしから二人暮らしになったときで、その後は世帯人数が増えても電気使用量の増加は緩やかです。

また、戸建てと集合住宅を比較すると、集合住宅のほうが平均電気使用量は低く抑えられます。戸建て住宅は集合住宅に比べて気密性が低い傾向にあることや、専有面積が広く多くの電気を必要とすることなどが、電気使用量の多さに表れていると考えられます。

<電気代平均>

総務省統計局が行っている家計調査の2023年の結果を見ると、世帯人数別の1か月あたりの平均電気代は以下のとおりです。

参考:総務省統計局「2023年家計調査(単身世帯)」

参考:総務省統計局「2023年家計調査 世帯人員別(二人以上世帯)」

電気使用量と同様、電気代も一人暮らしから二人暮らしになった場合が最も多く増加しているのがわかります。2人以上世帯では、世帯人数が増えても電気代の上がり方は緩やかです。

とはいえ、世帯人数が増えるごとに電気代が増えていくのは間違いありません。電気代の高さが気になる方は、世帯人数の平均を確認して自宅の電気代が高すぎないかを確認してみましょう。

1kWhあたりの電気代はいくら?

公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会では、1kWhあたりの目安単価を定めています。2024年9月時点の目安単価は、31円/kWh(税込)です。

参考:公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会「カタログなどに載っている電力料金の目安単価とは何ですか?」

ただし、1kWhあたりの電気代は電力会社によって異なります。契約しているプランによっても変わる場合があるので、契約内容を確認してみてください。

電力会社によって電気代が違う理由

電力会社によって電気代が異なるのは、2016年4月から電力の小売が全面自由化されたからです。

電力の小売自由化が行われるまでは、各地域の電力会社と契約することによってのみ電力を供給してもらう方法しかありませんでした。しかし、電力小売が全面自由化された結果、ガス会社や通信会社、旅行会社などの異業種も新電力会社として電気の小売ができるようになったのです。これにより、一般家庭では、料金プランや使いやすさなどを比較した上で、自身に適した電力会社を選択できるようになりました。

電力の小売が全面自由化された目的のひとつが、競争を促すことです。各電力会社が料金プランを決めるため、価格競争が発生し、多様な料金プランが誕生しました。その結果、電力会社を切り替えるだけで電気代が安くなるケースもあります。

一般家庭の消費電力が増えるタイミングは?

一般家庭の消費電力は、季節や1日の時間帯によって異なります。増えるタイミングを知るために、時期と時間によって異なる消費電力を確認しましょう。

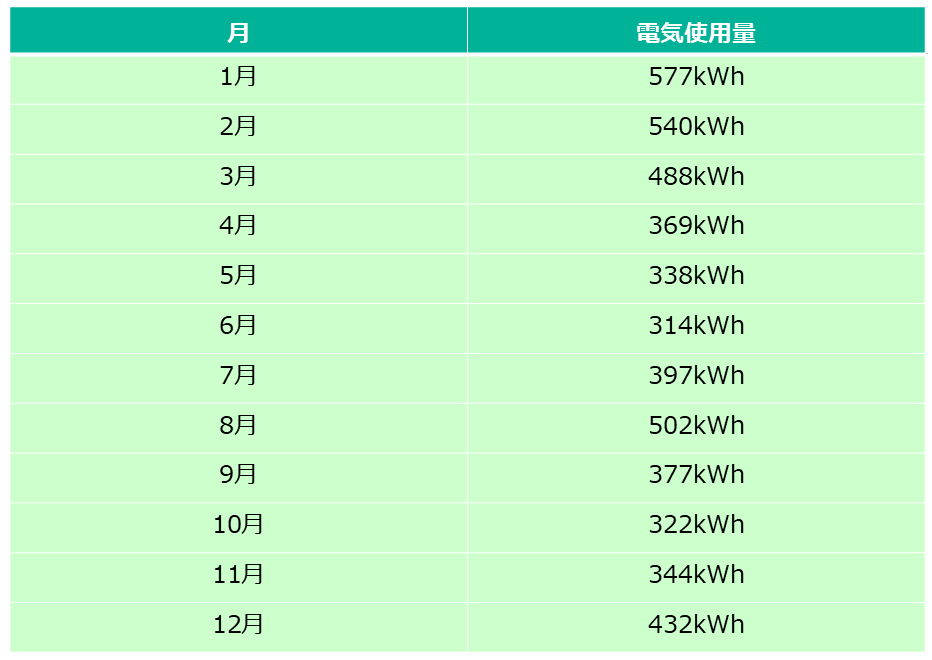

<1年間で消費電力が増える時期>

株式会社地域計画建築研究所(アルパック)が行った調査によると、戸建住宅4人世帯の場合、月別の電気消費量は以下のとおりです。

参考:株式会社地域計画建築研究所(アルパック)「平成26年度 東京都家庭のエネルギー消費動向実態調査報告書」P27

1月にピークを迎えて3月まで緩やかに減少し、4〜6月は電気使用量を低く抑えられます。7月にやや増加し、8月に夏のピークを迎え、9〜11月は電気使用量を抑えられる傾向があります。そして12月になると、また多くの電気を使うようになるのが一般的です。

夏は冷房、冬は暖房を使用することから、夏と冬に電気使用量が増えると考えられます。

<1日で消費電力が増える時間帯>

経済産業省資源エネルギー庁のデータによると、一般家庭で1日のうち消費電力が増える時間帯は18時頃から夜間にかけてです。夕方の暗くなる時間帯に電気をつける、会社や学校から帰ってきてエアコンやテレビをつけるなど、自宅に家族が集まって電気を使うようになる時間帯だからだと考えられます。

そして、一般家庭の消費電力は8時から16時頃まで低くなる傾向があります。やはり、日中は会社や学校で過ごすケースが多く、自宅で電気を使う機会が少ないからです。

電気使用量の確認方法

電気代を節約するためには、現在の電気使用量を確認し、どの程度減らすべきかを考える必要があります。一般家庭の電気使用量は、以下の方法で確認することが可能です。

<検針票の確認>

電気使用量は、契約している電力会社が発行する検針票で確認できます。

検針票は紙で発行されたものがポストに投函されます。近年ではペーパーレスが進み、紙の検針票は有料で発行されるケースも多いです。検針票には電気使用量のほか、請求予定の電気料金や振替予定日、お客様番号などの情報が記載されているため、確認してみてください。

<電力会社ウェブサイト・アプリの活用>

電力会社のウェブサイトやアプリでも、電気使用量を確認できます。

紙の検針票が発行されない場合でも、ウェブサイトやアプリならいつでも電気使用量や電気料金を確認することが可能です。電力会社と契約すると利用できるマイページがあり、ログインIDやメールアドレス、パスワードを使ってログインします。

検針票と同様に、電気使用量や電気料金、契約内容などを確認できます。

電気料金を安く抑える節電方法

電気使用量が多く電気料金が高いと感じるときは、節電を考える必要があります。電気料金を安く抑えるためには、以下の節電方法が有効です。

<契約アンペアの見直し>

電気料金を安く抑えたいなら、契約アンペアを見直してみましょう。

アンペアとは、電気の流れる量を表す単位です。例えば、自宅の電気契約が40アンペアの場合、同時に40アンペアまでの電気を使えるという意味です。契約しているアンペア数が大きければ、一度に多くの電力を消費してもブレーカーは落ちません。快適に家電製品を使えるというメリットはありますが、アンペア数が大きい程、基本料金は高くなる傾向にあります。

ヘアドライヤーやアイロンのような消費電力が大きい家電を同時に使わないなど、工夫をすれば契約アンペア数を小さくしてもブレーカーを落とさずに済みます。電気料金を安く抑えるために、契約アンペアを小さくできないか工夫をしてみてください。

<省エネ家電の導入>

省エネ家電の導入も、節電方法のひとつです。家電製品の多くは、近年省エネ性能が向上しています。一般財団法人 家電製品協会の「2024年度版スマートライフおすすめBOOK」によると、10年前と比べてエアコンは約15%、照明器具は約86%、冷蔵庫は約28〜35%も省エネが実現しています。

省エネ家電に買い替えれば電気使用量を抑えられるため、電気代を節約できます。買い替え時期が迫っている家電があるなら、省エネ性能も確認して選んでみてください。

<エアコンの稼働率を減らす>

エアコンは消費電力が大きい家電なので、稼働率を減らすことで節電につながります。ただし、空調管理は健康にも影響を与えるため、暑さや寒さを無理に我慢するのはおすすめできません。設定温度や使い方を見直し、エアコンを効率的に使えるようにしましょう。

例えば、冷房時の設定温度を高く、暖房時の設定温度を低く設定すると節電効果が期待できます。また、エアコンを稼働させるときはサーキュレーターも併用すると、室内の空気が循環するため冷暖房を効率的に使えるでしょう。その他にもエアコンのフィルター掃除を定期的に行うことでも、電気使用量を抑えられます。

<電気料金が高い時間帯の使用を避ける>

電気料金が高い時間に電気を使わないようにすれば、節電が可能です。

電力会社によっては、時間帯によって電気料金が変わるプランを提供していることがあります。特に、日中よりも電気を使う人が少なくなる夜間の電気料金が安いプランが多いです。ただし、夜間の電気料金が安くなるプランの場合、昼間の電気料金は高くなる傾向があります。

電気温水器や蓄熱式床暖房、蓄電池など、電気を使って電力や熱を蓄える機器を持っている場合は、電気料金が安い夜に蓄電や蓄熱を行うことで電気代を抑えられます。

<待機電力を減らす>

節電を考えるなら、待機電力を減らすことも意識してみましょう。

待機電力とは、電化製品を使っていない時間も消費される電力のことです。わずか数%であっても、長期間待機電力が発生し続けると電気代に影響を及ぼすため、できるだけ待機電力を減らすのがおすすめです。

使っていない電化製品は、主電源を切ったうえでプラグを抜いておきましょう。プラグをこまめに抜くのが面倒だと感じる場合は、コンセント口にスイッチがある節電タップを利用してみてください。

電気料金を抑えるなら大多喜ガスのセット割がおすすめ

現在大多喜ガスでガス契約をしている家庭なら、電気とセットで契約するのがおすすめです。

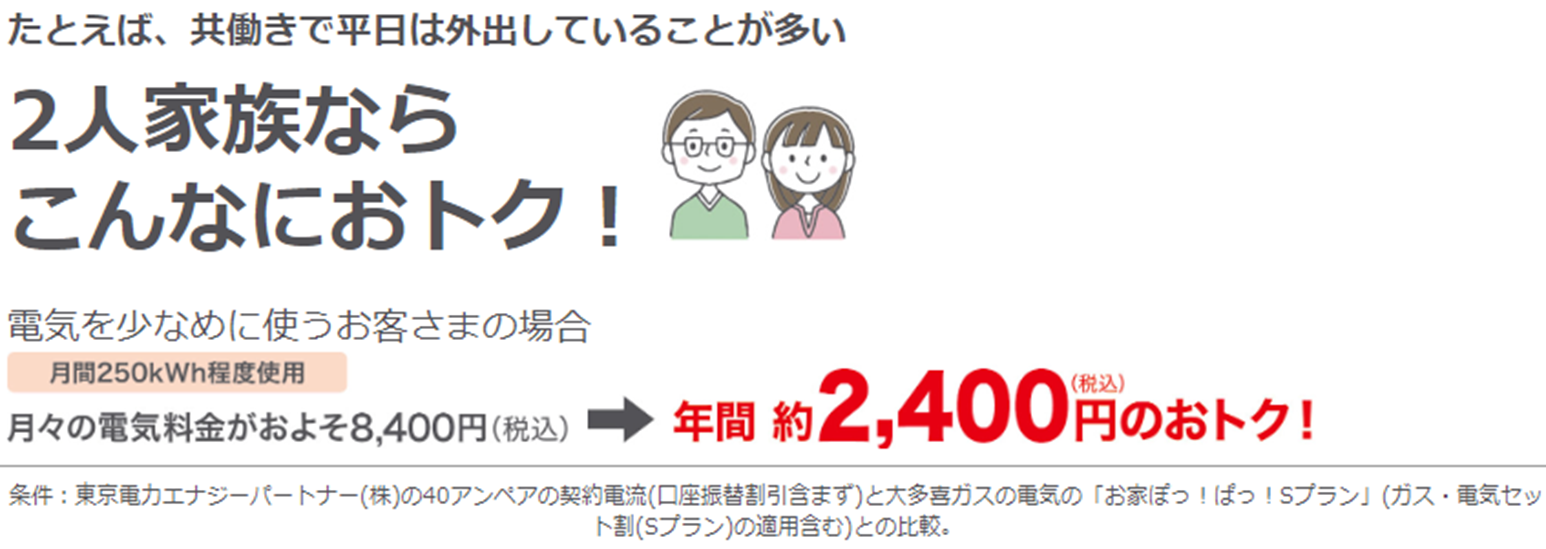

大多喜ガスでガスと電気をセットで契約すると「セット割」が適用されるため、電気使用量が変わらなくても電気料金を抑えられます。例えば、日中の電気使用量があまり多くない二人暮らしの場合は、以下のとおり電気代が安くなります。

【二人暮らしの場合】

また、日中も電気を使うことが多く電気使用量が多くなりがちな4人家族では、以下のとおり電気代が安くなります。

【4人家族の場合】

さらに、大多喜ガスでガスと電気をセット契約することで、管理がまとめてできるようになるのもメリットです。支払いを一度にまとめることができ、月々の使用量や料金も検針票1枚で確認できます。現在契約している電力会社から大多喜ガスの電気に切り替える手続きも簡単です。

気になる方は、ぜひ大多喜ガスの電気をチェックしてみてください。

まとめ

一般家庭の電気使用量は世帯人数が増えるほど多くなりますが、一人暮らしから二人暮らしになるときが最も多く増加します。電気使用量は季節や時間によっても変わるので、電気使用量が多いときでも電気代を抑えられるよう、節電方法を実践するのがおすすめです。

大多喜ガスで電気とガスを契約すると、セット割が適用されるため月々の電気料金がおトクになります。現在大多喜ガスのガスを利用している方は、ぜひ電気とのセット契約も検討してみてください。