待機電力の電気代はいくら?待機電力が大きい家電や節約方法も解説

家電製品が電源プラグでコンセントとつながれている間は、その製品を使用していなくても「待機電力」が発生します。待機電力そのものはわずかではありますが、蓄積されるうちに大きな電気代となってしまうため、効果的に節電したいと考えている方も多いのではないでしょうか。この記事では、待機電力が大きい家電や具体的な電気代削減方法について解説しています。節約につながるプランもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

待機電力とは

「待機電力」とは、家電製品を電源プラグでコンセントにつないでいる間に発生する微力な電力のことです。実際に製品を使用しているときの消費電力と比較するとわずかな量ではあるものの、月間あるいは年間単位で見ると、それなりに大きな電気代がかかってしまいます。

待機電力が大きい家電を使用していると、知らないうちに電気代が蓄積されて家計の負担になってしまうかもしれません。そのため、使わないときはコンセントから抜いておくなど、待機電力を発生させないような工夫が大切です。

待機電力はなぜ発生するのか

「コンセントに挿しているだけで電気代がかかってしまうなんて嫌だな」と思う方もいるでしょう。待機電力は、なぜ発生するのでしょうか。

その理由は、スイッチを入れたとき、あるいは信号を受信した際に家電製品がすぐに稼働できるようにするためです。たとえば、タイマー予約や時計、メモリといった機能を維持するには、コンセントにつないで常に電力が流れている状態にしておく必要があります。

また、テレビやエアコンのようにリモコンで操作する家電は、本体の電源が常にオンの状態、つまりコンセントに電源プラグが差し込まれた状態にしておかないと、リモコンからの信号を受信できません。電話機やFAXも同様で、かかってきたコールやFAXを受信するには、常に電源をオンにしておく必要があります。

このように、待機電力は、家電がすぐに作動するために欠かせないものです。なお、携帯電話などの充電器については、特に維持しておくべき機能はありませんが、コンセントに挿しているだけで待機電力が生じます。

待機電力はどれくらい?実際の消費量と電気代

待機電力が実際にどれくらいの消費量でどの程度の電気代が発生しているのか、気になっている方もいるでしょう。資源エネルギー庁が公開している「平成24年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事業(待機時消費電力調査)報告書概要」のデータによると、1世帯あたりの年間消費電力量は4,432kWhです。

このうち待機電力は年間228kWhとなっており、全体の5.1%を占めます。つまり、電気代全体に対して約5%の待機電力分の負担が生じるということです。ちなみに、待機電力分の電気代を目安単価31/kWhとして計算すると、年間7,068円の電気代がかかっていることになります。このように、待機電力そのものはわずかな量といっても、年額で見ると家計にとって負担になる場合があります。

参考:資源エネルギー庁|平成24年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事業(待機時消費電力調査)報告書概要

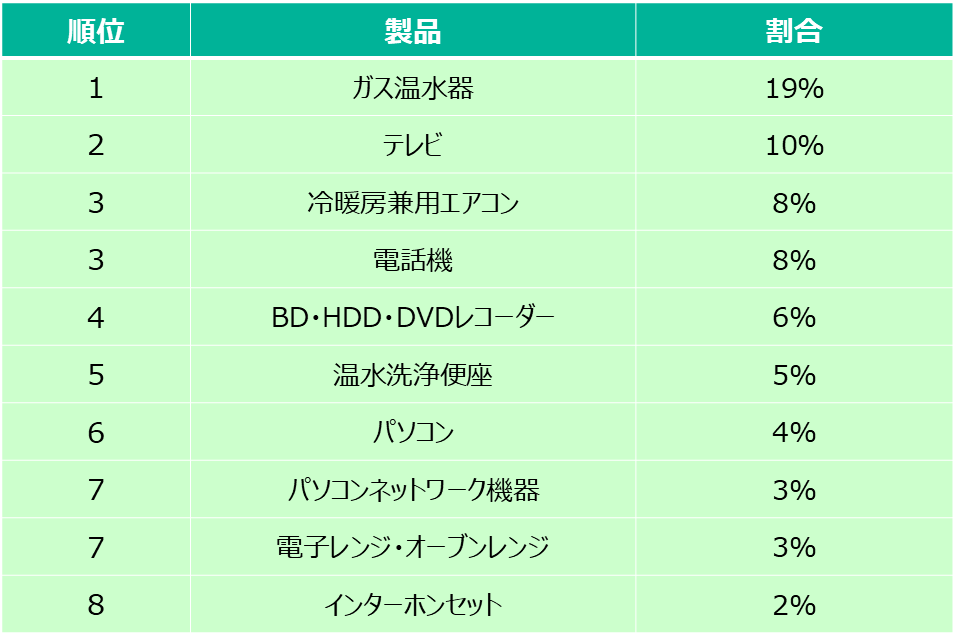

待機電力量が多い家電製品ランキング

待機電力量を減らすには、どの家電製品で待機電力の消費量が多いのかを知っておく必要があります。ここでは、待機電力量が多い家電製品をランキングにしてまとめました。

【家庭の消費電力量に占める待機時消費電力量の割合ランキング】

参考:資源エネルギー庁|平成24年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事業(待機時消費電力調査)報告書概要

それぞれの特徴について、以下で詳しく解説します。

<ガス温水器が最も待機電力を消費する理由>

ガス温水器が最も待機電力を消費することに驚いた方も多いのではないでしょうか。燃料としてはガスを使用しますが、お湯の温度・量を測定するセンサーやガス量・水量をコントロールする弁に電気が使用されているのが、待機電力量が大きい理由です。

また、ガス温水器には電子パネルが搭載されており、お湯を沸かしていなくても、現在時刻や設定温度などを表示させるのに電気を使います。さらに、ガス温水器は浴室や台所といった複数の箇所で使用されるケースが多いため、ほかの家電製品よりも待機電力が大きくなりがちです。

なお、ガス温水器の電源プラグを抜くことは推奨されていません。ガス温水器の多くには内部の凍結防止機能が搭載されていますが、電源プラグを抜いてしまうと正常に機能しなくなり、温水器の破損や破裂といった危険につながります。待機電力を削減するならガス温水器の主電源を切るのみに留め、他の家電の使い方を工夫しましょう。

<テレビやエアコンなど身近な家電の待機電力>

テレビやエアコンなどは私たちにとって身近な家電とあって、待機電力も大きいのが特徴です。テレビはリモコンからの信号を受信してすぐに反応する必要があるほか、録画機能の維持や番組表の更新も行うため、コンセントにつないでおくだけで待機電力が発生します。

テレビの待機電力をまったく発生させないようにするには、電源プラグをコンセントから抜かないといけません。テレビを見る機会が少ない方であれば、電源プラグを抜いたままにしておいてもよいでしょう。

エアコンについても同様で、コンセントにつながれた状態であれば、リモコン機能を受信するのに待機電力を消費します。そのため、長期間エアコンを使用しないときは、電源プラグを抜いておくのがおすすめです。ただし、使用直前にコンセントにつないで稼働させると冷媒の循環がうまくいかずに故障の原因となりますので、本格稼働させる1日前に電源プラグを差し込んでおきましょう。

BD・HDD・DVDレコーダーは、タイマー機能や録画機能を維持するのに待機電力を消費します。また、温水洗浄便座はタンク内にお湯を溜めておく必要があることから、常時電源プラグをつないだ状態にしておくのが一般的です。パソコンおよびルーターなどの周辺機器についても、基本的には通電したままでの使用が想定されています。

<待機電力がほとんど発生しない家電製品の特徴>

ドライヤーやアイロン、電気ケトルなどのように、待機電力がほとんど発生しない家電製品もあります。これらの家電製品は使用時にのみ電源が入ることや常時維持しておくべき機能がないといった共通点があり、待機電力削減のために電源プラグの抜き差しをしてもあまり効果は期待できません。

また、近年では省エネ性能の高い家電製品が登場しており、従来の製品と比較すると待機電力量が少ないのが特徴です。待機電力の発生有無や待機電力量の具体的な数値については取扱説明書の仕様欄などに記載されていますので、確認してみてください。

待機電力の具体的な削減方法

待機電力の具体的な削減方法は、以下の3つです。

●主電源をオフにする

●電気プラグをこまめに抜く

●節電タップを活用する

それぞれの方法の特徴や期待できる効果について、詳しく見ていきましょう。

<主電源をオフにする>

主電源をオフにすると、待機電力の削減が期待できるでしょう。家電の中には、電源を一時的に切るためのボタンと主電源の両方が付いている製品があります。テレビがまさにこのタイプで、リモコンで電源をオフにしたとしても、主電源が入っていることで、使用していない時間帯も待機電力が発生してしまいます。少しでも待機電力を抑えたいなら、リモコンではなく、テレビ本体に付いている主電源をオフにするのが効果的です。

なお、資源エネルギー庁によると、家電の主電源をオフにすることで削減が期待できる待機電力量は年間44kWhで、19%の削減につながると報告されています。電気代としては、約1,200~1,400円を節約できる計算です。

参考:資源エネルギー庁|平成24年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事業(待機時消費電力調査)報告書概要

一方で、主電源をオフにするのが好ましくない家電製品もあります。たとえば、BD・HDD・DVDレコーダーの中には録画機能や番組表の更新機能などを備えているものがありますが、これらの機能は主電源が入っている状態、つまり通電している状態だからこそ活用できる機能です。節電したいからといって主電源を切ってしまうと、「うまく録画されていなかった」といった不便が生じますので、生活に影響を与えない範囲で節電に取り組みましょう。

<電気プラグをこまめに抜く>

コンセントから電気プラグをこまめに抜くことでも、待機電力の削減が期待できます。たとえば、エアコンはオンシーズンにはフル稼働しますので待機電力がかかりがちですが、エアコンを使用しないオフシーズンであれば、プラグを抜いて待機電力をカットできるでしょう。

資源エネルギー庁によると、使っていない家電のプラグを抜くことで削減が期待できる待機電力量は年間112kWhで、49%の削減が可能です。電気代としては、約3,000~3,500円を節約できる計算となり、主電源を切るよりも効果が高いといえるでしょう。

参考:資源エネルギー庁|平成24年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事業(待機時消費電力調査)報告書概要

家電製品を使っていない間、電源プラグを挿したままにしている方は多いかと思われますが、「使い終わったタイミングで抜く」といったように、自分なりにルールを決めて習慣化するのがおすすめです。ただし、タイマーやデジタル時計などの機能が付いた家電はプラグを抜くと設定が初期状態に戻されてしまう恐れがありますので、こまめに抜く家電と挿したままにする家電とを正しく選別しましょう。

また、プラグを頻繁に抜き差しすると周辺の部品やコードが傷みやすい点にも、注意が必要です。

<節電タップを活用する>

プラグを都度抜き差しするのが面倒であれば、節電タップを活用するのもおすすめです。コンセントの差込口にオン・オフの切り替えスイッチが付いており、電源プラグを挿したままでも電気を通さない状態に切り替えられます。さらに、複数の家電の電源プラグを一ヶ所にまとめて管理できるのも大きなメリットです。待機電力をカットしたい家電製品のみスイッチを切ればよいだけなので、手間が少ないという利点もあります。

節電タップを上手に活用するには、使用頻度や家電のグループを考慮して配置しましょう。単にまとめただけだと、主電源を落とす必要のない家電のスイッチまでオフにしてしまうリスクがあるためです。また、電子レンジや冷蔵庫、洗濯機などの家電をつなぐ際は、防災上、アース付きのタップを選ぶとよいでしょう。

待機電力の節約における注意点

待機電力を節約したいばかりに、何でもかんでも主電源を切ったり、プラグを抜いたりするのはおすすめできません。せっかく高性能の家電製品を有していても、必要以上の節電で生活にストレスを感じてしまうようでは意味がないためです。

たとえば、テレビ番組が好きな方であれば、HDDレコーダーを購入する方も多いでしょう。HDDレコーダーの中には、テレビの番組表データを最新状態に更新した上で、自動的に録画を始める機能が備わっているものがあります。しかし、節電のためといって主電源を落としたり電源プラグを抜いたりしてしまうと、正常に録画できないかもしれません。

過剰なまでの節電は、家電本来の性能を十分に発揮させられないケースも多いです。生活の質とバランスも考慮し、無理のない範囲で節約に取り組みましょう。

また、待機電力がほとんど発生しない家電に対する節電対策は、あまり意味がありません。取扱説明書などを参考に待機電力が発生する家電製品を特定し、備わっている機能も考慮しながら、節電する家電製品を選定するのことが大事です。

電力会社の切り替えで待機電力も含めた電気代を削減

待機電力も含めて電気代を削減したいなら、電力会社の切り替えを検討してみてください。2016年4月に電力の小売が自由化されて以降、消費者は契約したい電力会社を自分で選べるようになっています。送配電事業や発電事業については引き続き大手電力会社が担当しているため、安全で良質な電気の供給を受けられるという点では従来と変わりません。

各電力会社では、夜間割引やポイント還元といった様々な電力プランを提供しています。自分のライフスタイルに合わせたプランを選ぶと、より効率的に電気代を節約できるでしょう。切り替えを希望する場合は、電話やホームページなどから乗り換え先の電力会社に連絡し、申し込み手続きを行ってください。

なお、切り替えには、現在契約中の電力会社名やお客様番号、切り替え希望日といった情報が必要です。詳しい手続きや準備すべき情報は電力会社ごとに異なりますので、各自で問い合わせてください。

電気代を節約するなら大多喜ガスのセットプラン

現在、大多喜ガスのガスを利用しているご家庭で電力会社の変更を検討されているなら、大多喜ガスの電気とセットで契約するのがおすすめです。ガスと電気の使用量や料金を1枚の検針票で管理でき、支払いも一元化できて便利です。

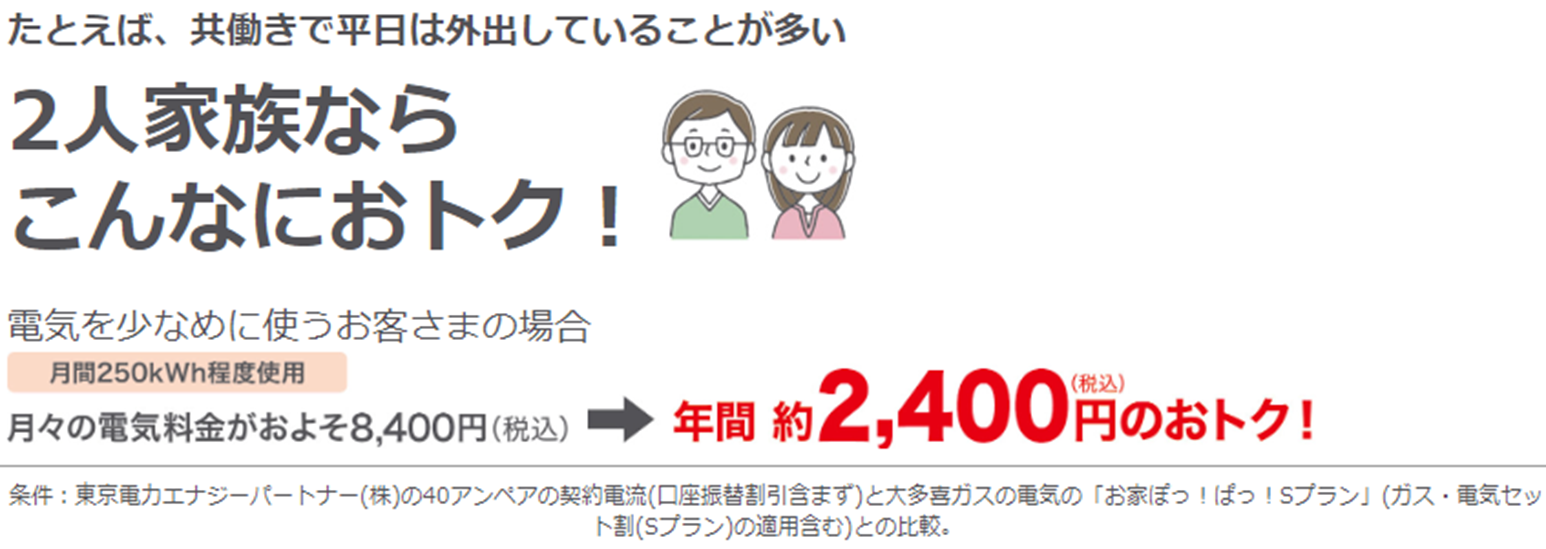

【二人暮らしの場合】

夫婦二人暮らしの場合を見てみましょう。共働きで平日は基本的に外出していると想定したときの月間の電気使用量は250kWhで、毎月約8,400円の電気代がかかります。もし大多喜ガスでガスと電気をまとめた場合、年間で約2,400円お得になります。

【4人家族の場合】

4人家族のケースを見てみましょう。小さなお子さんがいるご家庭では、日中にエアコンをつけているという方も多いはずです。電気を多めに使用した場合の月間電気使用量は550kWhで、毎月約19,000円の電気代がかかります。大多喜ガスでガスと電気をまとめた場合、年間で約10,000円もお得になります。

このように、大多喜ガスでガスと電気をまとめると年間の電気代を抑えることができます。契約期間に縛りはなく、途中解約しても手数料はかかりませんので、気軽に検討してみてください。

まとめ

家電製品は、使っていない間もコンセントにつないでいるだけで待機電力が発生します。待機電力そのものは微々たる量ですが、蓄積されていくうちに大きな電気代として家計を圧迫してしまうリスクがありますので、適切な節電対策が重要です。家電を使わないときは主電源を切ったり、電源プラグをコンセントから抜いたりするなどの対策を取りましょう。

また、電力会社を見直すのも一手です。ライフスタイルに合わせた電力プランを選ぶことで、効率的に節電できるでしょう。大多喜ガスで既にガスを契約中の方で電気契約が別の電力会社という方は、弊社の電気に切り替えると、セット割を受けられてお得です。ガス・電気の明細が一本化されるため、支払いをまとめられるというメリットもあります。この機会に、切り替えを検討してみてはいかがでしょうか。